誤解の自由 ― 2010/12/06 23:31

土日は先週と同様山小屋へ。今回は、冬用のタイヤ交換や、薪置き場作りと冬の準備である。スタッドレスタイヤは山小屋に保管してあるため、交換するためには山小屋へ行かなくてはならないのである。また、薪を置くスペースがないために、薪の保管スペースを一日がかりでこしらえた。ベランダを解体した折りの廃材が残っているので、使えそうな木材を選んで作った。みてくれは良くないが材料費がかかっていないのでよしとしなくてはである。

一方、短歌時評の締め切りが迫っていて、日曜は東京に戻り、そちらの原稿を何とか書き上げて送る。時評もそろそろネタ切れであるが、宇野常寛『ゼロ年代の想像力』と斉藤斎藤(こういう名前の歌人です)の文章を使って、短歌時評らしく整えました。

書評一本と、学会誌の原稿も今月中には書かなくてはならないのであるが、まだ手をつけていない。たぶん?なんとかなるだろうと思うのだが。

今日は授業だが、合間を縫って内田樹『先生はえらい』を読む。実は、AO入試で合格した受験生の何人かに、本を送って感想を書いてもらつたりレポートを書いてもらい、添削しようと考えているのだが、その候補作の本、といっても高校生の向けの新書なのだが、何冊かあたったなかで、結局内田樹の本がいいのではということで読んでみたのである。

まず、文章が難しくなく、最後まで興味を持って読めること。文章入門のような、味気ない文章ばかりの本を一冊読めと言うのは、あまりためにならないし、効果もない。だから入門書のたぐいはやめて、なにかを考えさせるという本に絞った。それで見つけたのが『先生はえらい』である。題名に驚くが、中身はコミュニケーション論である。

内田は、コミュニケーションとは、正確に伝わらないことを構造的な本質としていると述べる。だから、コミュニケーションは成立するし面白いのだという。それを「誤解の自由」と呼ぶ(正確には誤解の幅と言っているが、誤読の自由という言い方もしているので、此処は誤読して誤解の自由とした)。正確に伝わるものであれば、相手にわかったと言われた時点で、そのコミュニケーションはおしまいである。が、わかるなんてことがないのがコミュニケーションであるという。それは、先生も同じなのだという。学生にとって、この先生は言っていることがよくわからないけれど、きっと何かを持っているかもしれないと誤解されることで、先生は先生として成立するのであって、それはコミュニケーションと同じことだというのである。

自動車教習所の先生は生徒からあまり尊敬されないし同窓会も謝恩会もひらくことはない。それは、教習所では、教える事柄が誤解されないようになっているからである。そこには誤解の自由がない。従って教習所の先生に生徒が運転技術以外の何かを、先生の意図とは別に教わるということがない。だが、学校の先生は、教えるべきことがら(最近ではシラバスに書いてある)とは別の、何かを学生の側が勝手に了解し教わってしまうということがある。そういうのが、本来の先生と学生の関係というものなのだという。

例えばF1のレーサーが運転教習所の先生と同じ内容を教えたとしよう。F1レーサーは、たぶん、基礎を馬鹿にしてはいけないよ、というくらいで、あとは自分で練習しろ、といい加減かもしれない、しかし、こっちの方が教えられことは多いのだと内田は言う。誤解の自由がそこにはあるからである。

平明な口語調の文書なのでたぶんこれなら最後まで読むことができるし、コミュニケーションや、学ぶとはなんだろうと少しは考えるに違いない。私も考えさせられた。

なんていうか誤解ばかりさ冬の吾

一方、短歌時評の締め切りが迫っていて、日曜は東京に戻り、そちらの原稿を何とか書き上げて送る。時評もそろそろネタ切れであるが、宇野常寛『ゼロ年代の想像力』と斉藤斎藤(こういう名前の歌人です)の文章を使って、短歌時評らしく整えました。

書評一本と、学会誌の原稿も今月中には書かなくてはならないのであるが、まだ手をつけていない。たぶん?なんとかなるだろうと思うのだが。

今日は授業だが、合間を縫って内田樹『先生はえらい』を読む。実は、AO入試で合格した受験生の何人かに、本を送って感想を書いてもらつたりレポートを書いてもらい、添削しようと考えているのだが、その候補作の本、といっても高校生の向けの新書なのだが、何冊かあたったなかで、結局内田樹の本がいいのではということで読んでみたのである。

まず、文章が難しくなく、最後まで興味を持って読めること。文章入門のような、味気ない文章ばかりの本を一冊読めと言うのは、あまりためにならないし、効果もない。だから入門書のたぐいはやめて、なにかを考えさせるという本に絞った。それで見つけたのが『先生はえらい』である。題名に驚くが、中身はコミュニケーション論である。

内田は、コミュニケーションとは、正確に伝わらないことを構造的な本質としていると述べる。だから、コミュニケーションは成立するし面白いのだという。それを「誤解の自由」と呼ぶ(正確には誤解の幅と言っているが、誤読の自由という言い方もしているので、此処は誤読して誤解の自由とした)。正確に伝わるものであれば、相手にわかったと言われた時点で、そのコミュニケーションはおしまいである。が、わかるなんてことがないのがコミュニケーションであるという。それは、先生も同じなのだという。学生にとって、この先生は言っていることがよくわからないけれど、きっと何かを持っているかもしれないと誤解されることで、先生は先生として成立するのであって、それはコミュニケーションと同じことだというのである。

自動車教習所の先生は生徒からあまり尊敬されないし同窓会も謝恩会もひらくことはない。それは、教習所では、教える事柄が誤解されないようになっているからである。そこには誤解の自由がない。従って教習所の先生に生徒が運転技術以外の何かを、先生の意図とは別に教わるということがない。だが、学校の先生は、教えるべきことがら(最近ではシラバスに書いてある)とは別の、何かを学生の側が勝手に了解し教わってしまうということがある。そういうのが、本来の先生と学生の関係というものなのだという。

例えばF1のレーサーが運転教習所の先生と同じ内容を教えたとしよう。F1レーサーは、たぶん、基礎を馬鹿にしてはいけないよ、というくらいで、あとは自分で練習しろ、といい加減かもしれない、しかし、こっちの方が教えられことは多いのだと内田は言う。誤解の自由がそこにはあるからである。

平明な口語調の文書なのでたぶんこれなら最後まで読むことができるし、コミュニケーションや、学ぶとはなんだろうと少しは考えるに違いない。私も考えさせられた。

なんていうか誤解ばかりさ冬の吾

清酒「横超」 ― 2010/12/12 00:59

今日(土)は、昔の友人たちとの忘年会。昔というのは四十年前のこと。一年に一度集まる行事だが、みんなさすがに歳をとってきた。平均年齢は六十代前半である。若い人たちも来ているが、これは、遅れてきた全共闘世代。

まだまだみんな元気だ。さすがにいろんな人たちがいる。物書きもいれば、組合活動家、会社の経営者、農業、定年退職したもの、職人、労働者、得たいのしれない人、予備校の講師、私のような大学の教員、あるいは精神科医もいる。

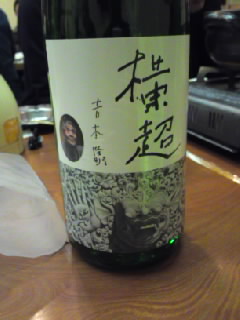

誰かが「横超」という清酒を持って来た。「横超」とは、吉本隆明が親鸞論で提起した有名なことばである。この集まりのメンバーは吉本ファンが多いので、その一人が、わざわざ「横超」というラベルをつけた清酒を造ってしまったというわけだ。ラベルの「横超」の字は、吉本さんの自筆で顔写真まである。勝手に造ったわけではなく、頼み込んで了解してもらったという。それにしても、ここまでやるか、という念の入れようで、テレビの「熱中人」に出る資格があるというものだ。

私はここんとこ酒が飲めないので、その酒を味あわなかったが、秋田の地酒を使っているのでなかなかおいしいという。

私は途中で退席。実は忘年会の前に、永池健二の柳田国男論の書評を書いていたので、それで疲れてしまったのだ。『柳田国男 物語作者の肖像』というこの本は、なかなか読み応えがある。2000字ほどだが、何とか書き終えた。

彼も私と同世代だ。彼は柳田論をすでに四十年も前から書いていて、一貫して、同じ姿勢で柳田論を書き続け、やっと一冊の本にまとめた。その論にブレがないということに驚く。ポストモダンやカルスタ等の思想の潮流に流されず、かたくなに自分の確信を貫くその姿勢は私には真似が出来ないことだ。

ここしばらく忘年会が続く。残念ながら私は今歯の治療をしていて酒が飲めないので、ウーロン茶でつきあっている。飲めたとしてもそんなに飲める訳でもないので、かえって気が楽で、仕事もはかどる。日曜は、マンションの忘年会である。

お互いに馬齢を重ねし忘年会

まだまだみんな元気だ。さすがにいろんな人たちがいる。物書きもいれば、組合活動家、会社の経営者、農業、定年退職したもの、職人、労働者、得たいのしれない人、予備校の講師、私のような大学の教員、あるいは精神科医もいる。

誰かが「横超」という清酒を持って来た。「横超」とは、吉本隆明が親鸞論で提起した有名なことばである。この集まりのメンバーは吉本ファンが多いので、その一人が、わざわざ「横超」というラベルをつけた清酒を造ってしまったというわけだ。ラベルの「横超」の字は、吉本さんの自筆で顔写真まである。勝手に造ったわけではなく、頼み込んで了解してもらったという。それにしても、ここまでやるか、という念の入れようで、テレビの「熱中人」に出る資格があるというものだ。

私はここんとこ酒が飲めないので、その酒を味あわなかったが、秋田の地酒を使っているのでなかなかおいしいという。

私は途中で退席。実は忘年会の前に、永池健二の柳田国男論の書評を書いていたので、それで疲れてしまったのだ。『柳田国男 物語作者の肖像』というこの本は、なかなか読み応えがある。2000字ほどだが、何とか書き終えた。

彼も私と同世代だ。彼は柳田論をすでに四十年も前から書いていて、一貫して、同じ姿勢で柳田論を書き続け、やっと一冊の本にまとめた。その論にブレがないということに驚く。ポストモダンやカルスタ等の思想の潮流に流されず、かたくなに自分の確信を貫くその姿勢は私には真似が出来ないことだ。

ここしばらく忘年会が続く。残念ながら私は今歯の治療をしていて酒が飲めないので、ウーロン茶でつきあっている。飲めたとしてもそんなに飲める訳でもないので、かえって気が楽で、仕事もはかどる。日曜は、マンションの忘年会である。

お互いに馬齢を重ねし忘年会

忘年会が続く ― 2010/12/20 00:25

先週の土曜は昔の仲間の忘年会だったが、日曜はマンションの忘年会。近くの料理屋で行った。参加者は少なかったが、いつもながら和気あいあいである。最近越してきて初めてお目にかかる人もいて、このひとなかなか面白い人で、とても親しくなれた。ちなみに、マンションに歌舞伎業界に勤めている人がいて、海老蔵の話をいろいろと聞くことが出来た。月曜は、私が名ばかりの客員教授をしている中国関係の某学院の懇親会。つまり忘年会である。初めて出た。元大使とかジャーナリストとかけっこう偉そうな人たちばかりで、知り合いは誰もいない。私は相変わらずウーロン茶で、さすがに、終わるまでの時間をもてあました。出なきゃよかったと反省した。

昨日今日と研究会&忘年会。私は相変わらずウーロン茶の忘年会である。昨日は古代の会で、今日は遠野物語の研究会。今回は私の発表だったが、なかなかうまくはいかなかった。少しまとめすぎたのがよくなかったようだ。

混沌としたことを考えていたのだが、つい、整理してしまう癖があって、誤解の余地のないようにしてしまう。こういうのが善いとされる場合もあるが、嫌われる研究会もある。嫌われる方だったのだが、混沌としたことを語る度胸というものがまだないということである。

今日の午前中に、昨夜から書いていた某学会誌の論文を何とか書き上げて送る。こちらは定型というテーマ。こっちは混沌としたことを何とかあまり整理せずに仕上げた。学会誌なので不評かも知れないが、それなりに面白く書けたとは思っている。

明日は午前中研究会で午後が授業。火曜は勤め先の会議とそのあと忘年会。水曜は、今度は学会の会議があってそのあと忘年会。私はたぶんいずれもウーロン茶である。しかし、こんなに忘年会が続いたのは久しぶりだ。でも、酒が飲めないので、ずいぶんと楽である。帰りも気分が悪くないし帰ってから一仕事できる。昨日の夜の帰り、小田急に乗ったが満員なのにやけに空いている車両があった。乗ったら、床にだれかの嘔吐物があって、誰も近寄らないのでそこだけ空いていたというわけだ。この時期、時々こういうのを見かける。

何とか締め切りに間に合うかたちで原稿を書き終え、少し楽な気分で年を越せそうである。しかし、1月末締め切りの原稿が三本ある。来年の授業計画も書かなきゃいけないし、相変わらずなのだが、この忙しさ毎年少しも変わってはいない。こうやって歳を取っていくばかりだが、そろそろ自分の仕事をきちんとまとめなきゃと、思う。去年もその前の年も思った気がするが、来年こそはと、また繰り返すばかりであるが、そのうち何とかなるに違いないと、やはり思うばかりである。

いつもながら異人談義で年暮れぬ

昨日今日と研究会&忘年会。私は相変わらずウーロン茶の忘年会である。昨日は古代の会で、今日は遠野物語の研究会。今回は私の発表だったが、なかなかうまくはいかなかった。少しまとめすぎたのがよくなかったようだ。

混沌としたことを考えていたのだが、つい、整理してしまう癖があって、誤解の余地のないようにしてしまう。こういうのが善いとされる場合もあるが、嫌われる研究会もある。嫌われる方だったのだが、混沌としたことを語る度胸というものがまだないということである。

今日の午前中に、昨夜から書いていた某学会誌の論文を何とか書き上げて送る。こちらは定型というテーマ。こっちは混沌としたことを何とかあまり整理せずに仕上げた。学会誌なので不評かも知れないが、それなりに面白く書けたとは思っている。

明日は午前中研究会で午後が授業。火曜は勤め先の会議とそのあと忘年会。水曜は、今度は学会の会議があってそのあと忘年会。私はたぶんいずれもウーロン茶である。しかし、こんなに忘年会が続いたのは久しぶりだ。でも、酒が飲めないので、ずいぶんと楽である。帰りも気分が悪くないし帰ってから一仕事できる。昨日の夜の帰り、小田急に乗ったが満員なのにやけに空いている車両があった。乗ったら、床にだれかの嘔吐物があって、誰も近寄らないのでそこだけ空いていたというわけだ。この時期、時々こういうのを見かける。

何とか締め切りに間に合うかたちで原稿を書き終え、少し楽な気分で年を越せそうである。しかし、1月末締め切りの原稿が三本ある。来年の授業計画も書かなきゃいけないし、相変わらずなのだが、この忙しさ毎年少しも変わってはいない。こうやって歳を取っていくばかりだが、そろそろ自分の仕事をきちんとまとめなきゃと、思う。去年もその前の年も思った気がするが、来年こそはと、また繰り返すばかりであるが、そのうち何とかなるに違いないと、やはり思うばかりである。

いつもながら異人談義で年暮れぬ

忘年会終わる ― 2010/12/23 01:21

最後の忘年会終わる。無事忘年会を乗り切ったというところだ。先々週の土曜(11日)から、今日が七回目の忘年会で、それがようやく終わったのだ。ほぼウーロン茶で乗り切ってきたが、今日は少しだが酒が飲めるようになった。体調も戻ってきたようである。

昨日は勤め先での某委員会の忘年会。食事がけっこう豪勢であった。今日は某学会の委員会のあとの歓送迎会を兼ねた忘年会。任期が切れた人と新しく委員になった人との歓送迎会である。二次会に誘われ、めったにつきあわないのだが、珍しく二次会にも出た。

映画の話題になって、「ノルウェイの森」と「宇宙戦艦ヤマト」の話になった。一人両方見たものがいて、この二本の映画の評価はさんざんだった。特に、「宇宙戦艦ヤマト」については飲み会の席に「宇宙戦艦ヤマト」が自分の青春だったと語るおたくがいたので、話を聞きながら、見てもいないのに、そんな映画は許せねえとかなり怒っていた。

「ノルウェイの森」はやはりベッドシーンが何かと話題に。これは別の忘年会での話題だったが、現代の若者は、あのベッドシーンについて行けなくて気持ち悪いという反応を示すらしい。われわれの頃は別に珍しくも何ともないが、そういえば今時の映画にはあんまりないなという気もする。草食系と言われることと関係しているのかも知れない。映画を観た近代文学の研究者(女性)は「青いパパイヤの香り」のあの監督は何か勘違いしているんじゃないか、と語っていた。両方ともつっこみどころ満載の映画だから、そのつもりで観れば楽しめる、ということだった。

両方とも観ていないので私には何とも言えないが、少なくとも私の周りでは評判が良くない。DVDになったら観ようと思っているが、楽しみである。

明日から山小屋に出かける。薪割りをしないと冬をこせないので、行ったらまず薪割りである。それから、益田勝実著作集も読まなくては。第二巻まで読んだ。今第三巻を読んでいる。正月休みで全五巻を読む予定。あくまで予定だが。

だが、来週にはまた帰ってくる。いろいろ忙しいのである。そして年末に何もなければ山小屋に行く予定。ようやく、今年の仕事を終えたというところだが、来年の仕事はもう始まっている。

邪気払う人ばかりなり年の暮れ

昨日は勤め先での某委員会の忘年会。食事がけっこう豪勢であった。今日は某学会の委員会のあとの歓送迎会を兼ねた忘年会。任期が切れた人と新しく委員になった人との歓送迎会である。二次会に誘われ、めったにつきあわないのだが、珍しく二次会にも出た。

映画の話題になって、「ノルウェイの森」と「宇宙戦艦ヤマト」の話になった。一人両方見たものがいて、この二本の映画の評価はさんざんだった。特に、「宇宙戦艦ヤマト」については飲み会の席に「宇宙戦艦ヤマト」が自分の青春だったと語るおたくがいたので、話を聞きながら、見てもいないのに、そんな映画は許せねえとかなり怒っていた。

「ノルウェイの森」はやはりベッドシーンが何かと話題に。これは別の忘年会での話題だったが、現代の若者は、あのベッドシーンについて行けなくて気持ち悪いという反応を示すらしい。われわれの頃は別に珍しくも何ともないが、そういえば今時の映画にはあんまりないなという気もする。草食系と言われることと関係しているのかも知れない。映画を観た近代文学の研究者(女性)は「青いパパイヤの香り」のあの監督は何か勘違いしているんじゃないか、と語っていた。両方ともつっこみどころ満載の映画だから、そのつもりで観れば楽しめる、ということだった。

両方とも観ていないので私には何とも言えないが、少なくとも私の周りでは評判が良くない。DVDになったら観ようと思っているが、楽しみである。

明日から山小屋に出かける。薪割りをしないと冬をこせないので、行ったらまず薪割りである。それから、益田勝実著作集も読まなくては。第二巻まで読んだ。今第三巻を読んでいる。正月休みで全五巻を読む予定。あくまで予定だが。

だが、来週にはまた帰ってくる。いろいろ忙しいのである。そして年末に何もなければ山小屋に行く予定。ようやく、今年の仕事を終えたというところだが、来年の仕事はもう始まっている。

邪気払う人ばかりなり年の暮れ

孤族の国 ― 2010/12/27 02:04

今日、山小屋から帰る。向こうはさすがに寒かった。一昨日から昨日にかけてのクリスマス寒波で、山が真っ白になった。大雪ではなかったが、根雪にはなった。昨日は一日外は零下で、一日中薪ストーブを焚いていた。

別荘地には鹿もよく来るのだが、夕方かなり大きい雄鹿と出会った。車からだが目が合った。立派な角をしていて、あわてて逃げる様子もない。別荘地の人間は鹿に害を加えないのを知っている、という感じである。

半日ほど薪割りをしたが、それだけで体中が痛くなり、普段身体をつかっていないことの無理がこういうときに出る。一年の疲れが出たと言うことか、本を読むつもりでいたが、すぐに眠くなり、そのまま寝入ってしまう。そういう状態でほとんど過ごした。一年の疲れが出たということだろう。

今年はどういう年だったのだろうか。いつもながら忙しく働いた一年だった気がするが、いつもながら、反省することの多い一年でもある。何人かの友人知人を見送ったが、人の生というものの短さを実感した年でもあった。それはまたわがことのごとく、である。むろん、だからこそ、きちんと仕事をしなければならないと思うのだが、そう思い通りにいかないのもまた人生である。

今日の朝日新聞の一面の見出しは「孤族の国の私たち」であった。ずいぶんと思い切った見出しである。地域や家族の絆の崩壊によって孤独に死んでいくいわゆる「行旅死亡人」を扱った記事であるが、かつて「無縁社会」というNHKの特集で取り上げたテーマが、「孤族の国」という見出しで、この一年の総括として取り上げられたということだ。

幾たびも語られてきた現代の「行旅死亡人」についての番組や記事を見て思うことは、もうどうでもいいや、と簡単に見切りをつけたのではないかということだ。人がたくましく必死に生きようとするのは、自分のためではなく人のためである。たぶん断言していいと思う。子供のためとか家族のためとか、とにかくそういう動機で人はしぶとく生きようとするが、自分のためだけにしぶとく生きようとはしないはずだ。

たぶん、どこかの行政の窓口に行って相談するとか、とにかくこのままでは生きて行けないからと誰かに訴えるとか、恥も外聞もなく助けを求めることが全く不可能であるような社会ではない。多くのケースが何故かそういう機会を選択せずに孤独死を選んでいる様な気がするのは、どこかでもういいや、と思ってしまうところがあったのではないか。

そこには以前書いた「さようなら」という日本人のメンタリティも作用している気はするが、いずれにしろ、「孤族」も「無縁」も出家する時に意図的に選択するならともかく、日常の生活では避けるべきものである。それを避けるために、生活とか社会というものの仕組みはなりたっているはずだからだ。

その仕組みが一部機能しなくなってきたということが、人間の生死にかかわる問題として露呈してきた、ということなのだろう。生きることへのしぶとさを回復するのは、やはり、関係というものの力なのだというシンプルな答えを、改めて噛みしめるべきなのかも知れない。

朝寒し孤族の国で顔洗う

別荘地には鹿もよく来るのだが、夕方かなり大きい雄鹿と出会った。車からだが目が合った。立派な角をしていて、あわてて逃げる様子もない。別荘地の人間は鹿に害を加えないのを知っている、という感じである。

半日ほど薪割りをしたが、それだけで体中が痛くなり、普段身体をつかっていないことの無理がこういうときに出る。一年の疲れが出たと言うことか、本を読むつもりでいたが、すぐに眠くなり、そのまま寝入ってしまう。そういう状態でほとんど過ごした。一年の疲れが出たということだろう。

今年はどういう年だったのだろうか。いつもながら忙しく働いた一年だった気がするが、いつもながら、反省することの多い一年でもある。何人かの友人知人を見送ったが、人の生というものの短さを実感した年でもあった。それはまたわがことのごとく、である。むろん、だからこそ、きちんと仕事をしなければならないと思うのだが、そう思い通りにいかないのもまた人生である。

今日の朝日新聞の一面の見出しは「孤族の国の私たち」であった。ずいぶんと思い切った見出しである。地域や家族の絆の崩壊によって孤独に死んでいくいわゆる「行旅死亡人」を扱った記事であるが、かつて「無縁社会」というNHKの特集で取り上げたテーマが、「孤族の国」という見出しで、この一年の総括として取り上げられたということだ。

幾たびも語られてきた現代の「行旅死亡人」についての番組や記事を見て思うことは、もうどうでもいいや、と簡単に見切りをつけたのではないかということだ。人がたくましく必死に生きようとするのは、自分のためではなく人のためである。たぶん断言していいと思う。子供のためとか家族のためとか、とにかくそういう動機で人はしぶとく生きようとするが、自分のためだけにしぶとく生きようとはしないはずだ。

たぶん、どこかの行政の窓口に行って相談するとか、とにかくこのままでは生きて行けないからと誰かに訴えるとか、恥も外聞もなく助けを求めることが全く不可能であるような社会ではない。多くのケースが何故かそういう機会を選択せずに孤独死を選んでいる様な気がするのは、どこかでもういいや、と思ってしまうところがあったのではないか。

そこには以前書いた「さようなら」という日本人のメンタリティも作用している気はするが、いずれにしろ、「孤族」も「無縁」も出家する時に意図的に選択するならともかく、日常の生活では避けるべきものである。それを避けるために、生活とか社会というものの仕組みはなりたっているはずだからだ。

その仕組みが一部機能しなくなってきたということが、人間の生死にかかわる問題として露呈してきた、ということなのだろう。生きることへのしぶとさを回復するのは、やはり、関係というものの力なのだというシンプルな答えを、改めて噛みしめるべきなのかも知れない。

朝寒し孤族の国で顔洗う

擬樹法 ― 2010/12/31 22:22

29日に山小屋へ。ずっと天気が悪く、大晦日の今日ようやく晴れた。大雪というわけではないが、そこそこ雪は積もっている。明日は久しぶりに雪の正月となりそうである。いつも山小屋で原稿書いたり本を読んだりと意気込んで来るのだが、だいたい何も出来ないで過ごしてしまう。

今のところ、今年もそんな感じである。今年はいそがしかったせいか、怠けていたのか、年賀状を書くのが遅くなり、今日郵便局に持って行って投函。だから、私の年賀状は元旦にはつきませんので。

益田勝実の本を読んでいるのだが、なかなか進まない。三冊目の「記紀歌謡」を今読んでいる。やはり面白い。以前に読んではいるが、いろいろな発見がある。この歳になって昔読んだ本を読み返すと、最初に読んだときに何故気づかなかったのだろう、と思う時がよくあるが、益田勝実の本もほんとうにそうである。

記紀歌謡や万葉に樹木の擬人的な用法があるが、益田勝実はこれは擬人法ではなく「擬樹法」なのだという。日本の古代では、樹の立場にたって発想することがあったのだという。だからそれはたんに樹を人に見立てるのではなく、人を樹に見立てるのだから、擬樹法なのだというのである。

南淵の細川山に立つ檀弓(まゆみ)束(づか)まくまで人に知らゆな(万葉7-1330)という歌があるが、これは、南淵(飛鳥川の上流)にある細川山に立っている檀の樹よ、お前を弓束に巻き付けて弓として作りあげて自分のものにするまで、人に知られるな、という意味であるが、「檀の樹」は思う女性のことで、つまり、思う女を檀の樹にたとえて、それを完全にわがものにするまでは、というのが一般的な解釈である。

だが、益田勝実は、この歌は、樹木を愛人に見立ててるのではなく、愛人を樹木に見立てている歌だとする。だからこれは擬樹法だというのである。樹を人のように見るのではなく、人を樹のように見るというわけである。人を花のように見るのはよくある。そのときの花はすでに記号化されていて植物そのものではない。が、樹のように見る、というのはそうではない。樹木は、簡単には記号化されない自然としての深淵を抱え込んでいる。

この擬樹法のこと、最初読んだときまったく見落としていた。が、言われてみて、確かにアニミズムはこういう言葉の働きの中にあるのかもしれないなどと思ったのである。

再読とは楽しいものである。ただ、論を書かなきゃいけないというプレッシャーがなければだ。少なくとも私は楽しいと思う余裕はない。こういうことを言っていたんだ、と発見することばかりで、つい興味がそういうところへ引き寄せられて益田勝実を論じることと離れていくような気がして、なんだか焦るのである。

森に在るただ樹の如し年の暮れ

今のところ、今年もそんな感じである。今年はいそがしかったせいか、怠けていたのか、年賀状を書くのが遅くなり、今日郵便局に持って行って投函。だから、私の年賀状は元旦にはつきませんので。

益田勝実の本を読んでいるのだが、なかなか進まない。三冊目の「記紀歌謡」を今読んでいる。やはり面白い。以前に読んではいるが、いろいろな発見がある。この歳になって昔読んだ本を読み返すと、最初に読んだときに何故気づかなかったのだろう、と思う時がよくあるが、益田勝実の本もほんとうにそうである。

記紀歌謡や万葉に樹木の擬人的な用法があるが、益田勝実はこれは擬人法ではなく「擬樹法」なのだという。日本の古代では、樹の立場にたって発想することがあったのだという。だからそれはたんに樹を人に見立てるのではなく、人を樹に見立てるのだから、擬樹法なのだというのである。

南淵の細川山に立つ檀弓(まゆみ)束(づか)まくまで人に知らゆな(万葉7-1330)という歌があるが、これは、南淵(飛鳥川の上流)にある細川山に立っている檀の樹よ、お前を弓束に巻き付けて弓として作りあげて自分のものにするまで、人に知られるな、という意味であるが、「檀の樹」は思う女性のことで、つまり、思う女を檀の樹にたとえて、それを完全にわがものにするまでは、というのが一般的な解釈である。

だが、益田勝実は、この歌は、樹木を愛人に見立ててるのではなく、愛人を樹木に見立てている歌だとする。だからこれは擬樹法だというのである。樹を人のように見るのではなく、人を樹のように見るというわけである。人を花のように見るのはよくある。そのときの花はすでに記号化されていて植物そのものではない。が、樹のように見る、というのはそうではない。樹木は、簡単には記号化されない自然としての深淵を抱え込んでいる。

この擬樹法のこと、最初読んだときまったく見落としていた。が、言われてみて、確かにアニミズムはこういう言葉の働きの中にあるのかもしれないなどと思ったのである。

再読とは楽しいものである。ただ、論を書かなきゃいけないというプレッシャーがなければだ。少なくとも私は楽しいと思う余裕はない。こういうことを言っていたんだ、と発見することばかりで、つい興味がそういうところへ引き寄せられて益田勝実を論じることと離れていくような気がして、なんだか焦るのである。

森に在るただ樹の如し年の暮れ

最近のコメント